小さなボディに小排気量エンジンを載せた軽自動車。今や1年間で売れるクルマの約4割を占めるほど、私たちにとって欠かせない存在になっています。しかし、改めて「軽自動車って何?」と問われると、きちんと説明できるでしょうか。今回は素朴な疑問から、軽自動車とは何か?を紐解いていきましょう。

日本版国民車構想から生まれた軽自動車

スバル 360

現在の軽自動車が生まれる礎となったのは、昭和30年代に計画された「国民車構想」です。国民が買えるクルマ=国民車を国内で製造しようという構想で、国が提示したサイズや性能などをクリアするクルマを作れば、そのメーカーに国が経済的な支援を行うとしたのです。

ここからスズキやスバルの軽自動車が生まれ、現在に至ります。こうした歴史的背景があるため、現在でも軽自動車には「規格」が存在しています。

▼カープレミアなら月々の支払額でクルマを探せる▼

カープレミアで「軽自動車」を探す

Q1:軽自動車の排気量は何ccですか?

A1:660cc以下

現在の軽自動車の規格では、660cc以下と定められています。この排気量以内であれば、ターボやスーパーチャージャーといった過給器を使ってエンジンパワーを増大することは認められています。

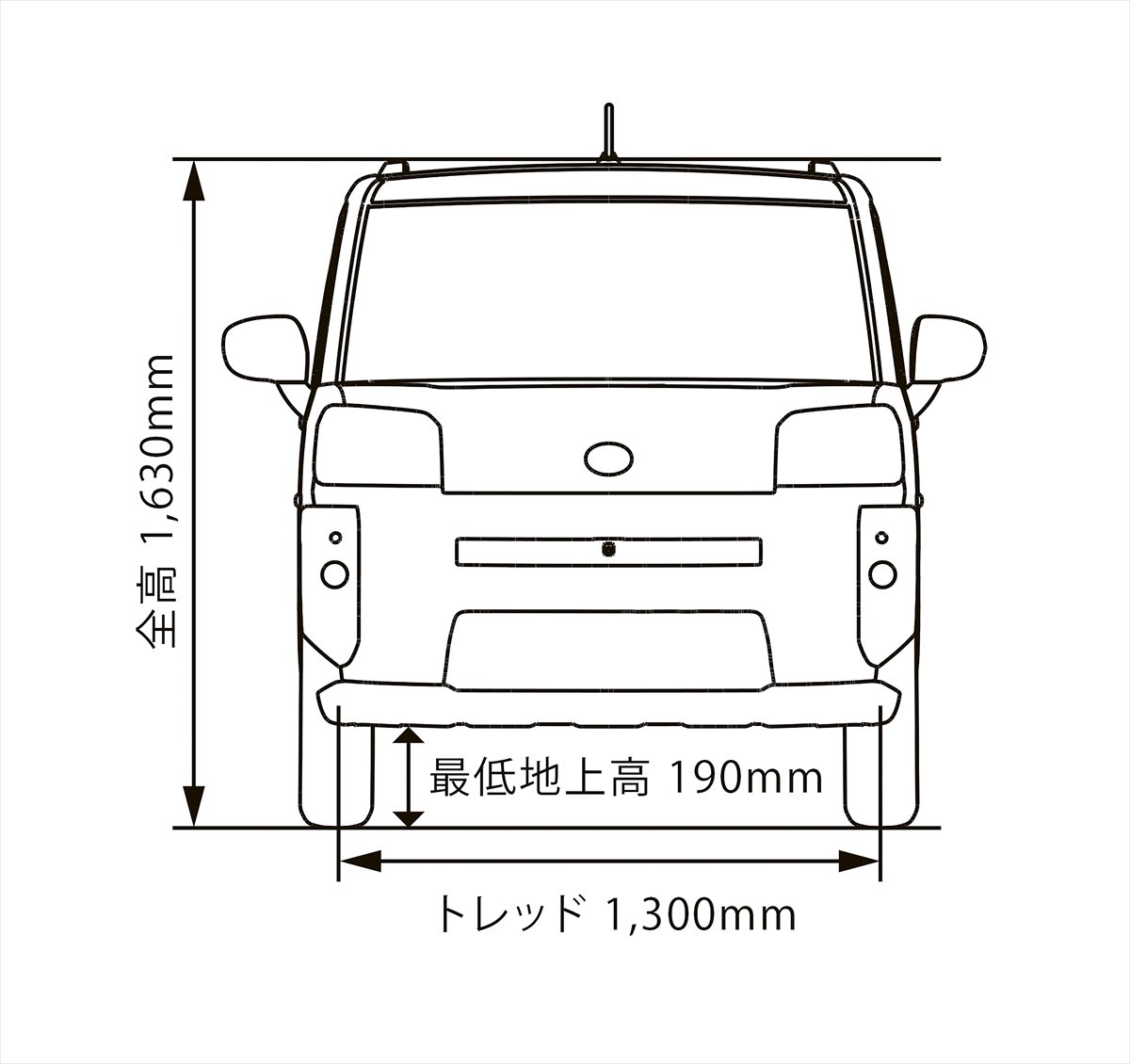

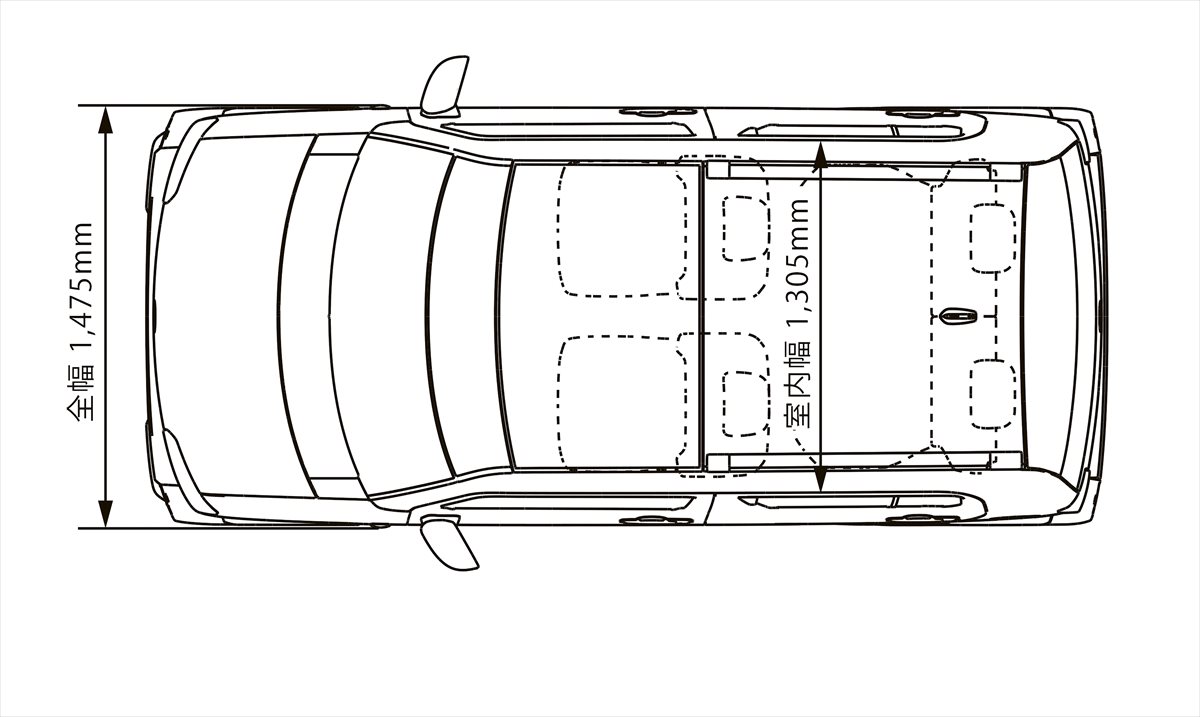

Q2:軽自動車の大きさ(長さ・横幅・高さなどの寸法)の規格は何mmですか?

ダイハツ タフト

ダイハツ タフト

ダイハツ タフト

A2:全長3,400mm以下×全幅1,480mm以下×全高2,000mm以下

軽自動車の規格が初めて制定されたのは昭和24年。その後何度も改正が行われ、平成10年(1998年)10月に現在の下記の規格になりました。

・全長3,400mm以下

・全幅1,480mm以下

・全高2,000mm以下

この規格を1つでも超えてしまうと、軽自動車としては認められません。例えば以前、ドイツのメーカーであるスマート社が販売していた「スマート」は、全長2,560mm、全高1,550mm、エンジン排気量598ccといずれも軽自動車の規格内に収まっていましたが、全幅が1,515mmだったため、普通車登録でした。

その後、全幅を1,470mmとした「スマートK」が開発され、同車は晴れて軽自動車として販売されました。

なお、軽自動車にはサイズや排気量の他にも下記の規定があります。

・定員4名以下

・貨物積載量350kg以下

Q3:軽自動車と重さはどれくらいですか?規格はありますか?

A3:約700kg~1,000kg。規格はありません。

長さや幅といったサイズや、エンジンの排気量には規格がありますが、重さには規格はありません。そのため重さ(車両重量)は車種やグレードによって異なりますが、現在は約700kg〜1,100kgといったところです。

燃費が良いのが軽自動車の魅力のひとつですが、そのためには軽い方が有利です。一方で、安全性を考えればボディの強度を高める必要がありますし、最近はレーダーやカメラを用いた衝突被害軽減ブレーキの搭載が当たり前になっています。つまり、安全性能を高めようとするほど、本来は重くなりがちなのです。

そこで従来より軽量でかつ強度のある素材を用いたり、あえてつぶれることで衝突エネルギーを吸収するクラッシャブルゾーンを設けたりするなど、燃費と安全性の両立を図ろうと、今も各社で研究が続けられています。

もちろん燃費と安全性の両立は普通車でも同様ですが、軽自動車はそれに加えて「なるべく安価にする」という課題もクリアしなければなりません。

こうした軽量・燃費と安全性の両立が図られているのが日本の軽自動車です。

▼カープレミアなら月々の支払額でクルマを探せる▼

カープレミアで「軽自動車」を探す

Q4:軽自動車と普通車の違いは何ですか?

A4:軽自動車は維持費が安いことが最大のメリット

軽自動車には道路運送車両法上でサイズやエンジン排気量などに規格があり、その規格内で作られたクルマが「軽自動車」です。

普通車=軽自動車よりも排気量やサイズが大きな乗用車

一方の「普通車」とは何でしょうか。

一般的に「普通車」と呼ばれている車は、「道路運送車両法上では「普通乗用車」と「小型乗用車」が当てはまります。ナンバープレートでいうと小型乗用車が5ナンバー(7ナンバー)、普通乗用車は3ナンバーになります。

「小型乗用車」とはサイズは「全長4.7m以下、幅1.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下であるもの」で、排気量は「660ccを超え2,000cc以下(ただしディーゼル車については総排気量の制限なし)」という規格があります。

もうひとつの「普通乗用車」は、サイズや排気量については「4輪以上の小型自動車より大きいもの」とされています。

軽自動車と普通車では税金と自賠責保険が異なる

ではサイズや排気量等の定義以外に、軽自動車と普通車にはどんな違いがあるのでしょうか。

軽自動車はサイズや排気量に規格がある(普通車よりいずれも小さい)ため、どうしても走行性能や安全性能に差が出てきます。もちろん技術の進歩により、乗り心地や安全技術は格段に進化していますが、それでもこうした性能は軽自動車より大きな普通車のほうが有利です。ただし、これらは実際に乗り比べたり体験したりしないとわかりにくい差でもあります。

一方で、目に見えて違うのが、税金と自賠責保険です。

まず毎年支払わなければならないのが、軽自動車なら「軽自動車税(種別割)」、普通車なら「自動車税(種別割)」です。

いずれも最初の新規検査を受けた時期(初度検査年月。普通車は最初に陸運支局に登録した「初度登録年月」)によって税額が異なります。

軽自動車税と自動車税の税額

■軽自動車税(種別割)

| 初度検査年月 | 平成27年(2015年)3月31日まで | 平成27年(2015年)3月31日以後 |

| 軽自動車(自家用乗用車) | 7,200円 | 10,800円 |

■自動車税(種別割)

| 初度登録年月 | 令和元年(2019年)9月30日まで | 令和元年(2019年)9月30日以後 |

| 排気量1L以下 | 29,500円 | 25,000円 |

| 1L〜1.5L以下 | 34,500円 | 30,500円 |

| 1.5L〜2L以下 | 39,500円 | 36,000円 |

| 2L〜2.5L以下 | 45,000円 | 43,500円 |

| 2.5L〜3L以下 | 51,000円 | 50,000円 |

| 3L〜3.5L以下 | 58,000円 | 57.000円 |

| 3.5L〜4L以下 | 66,500円 | 65,500円 |

| 4L〜4.5L以下 | 76,500円 | 75,500円 |

| 4.5L〜6L以下 | 88,000円 | 87,000円 |

| 6L超 | 111,000円 | 110,000円 |

※上記はいずれも燃費性能に応じて税率を軽減する「グリーン化特例」の適応を受けないクルマの税額です。

このように、自動車税でもっとも少額の排気量「1L以下」より14,000円以上も軽自動車税は安く済みます。

軽自動車と普通車の自賠責保険額

もうひとつの目に見える違いが、自賠責保険の金額です。自賠責保険とは交通事故による被害者を救済することを目的とした保険で、車を購入した人に加入が義務付けられています。初度検査(登録)時と車検時に支払う保険です。

自賠責保険の金額(保険料)は下記のとおりです。

■自賠責保険

| 24ヵ月 | 36ヵ月 | |

| 軽自動車 | 19,730円 | 26,760円 |

| 普通車 | 20,010円 | 27,180円 |

こちらは若干ですが、軽自動車のほうが安くなっています。

ちなみに任意保険は車種や加入者の年齢、保険会社などによって金額が異なるため、一概にどちらが安いとはいえません。

軽自動車と普通車の自動車重量税の税額

そのほか、初度検査(登録)時や車検時に支払うことになる「自動車重量税」も軽自動車のほうが安くなっています。

■軽自動車の自動車重量税

| 初度検査時 | 2回目以降 | |

| 軽自動車 | 9,900円 | 6,600円 |

■普通車の自動車重量税

| 車両重量 | 初度登録時 | 2回目以降 |

| 0.5トン以下 | 12,300円 | 8,200円 |

| 0.5トン〜1トン | 24,600円 | 16,400円 |

| 1トン〜1.5トン | 36,900円 | 24,600円 |

| 1.5トン〜2トン | 49,200円 | 32,800円 |

| 2トン〜2.5トン | 61,500円 | 41,000円 |

| 2.5トン〜3トン | 73,800円 | 49,200円 |

※上記はいずれも燃費性能に応じて税率を軽減する「エコカー減税」の適応を受けない車の税額です。

そのほかの維持費も軽自動車のほうが抑えられる

軽自動車は車両重量に関係なく一律の金額ですが、普通車は車両重量に応じて税額が異なります。軽自動車の車両重量に近い0.5トン〜1トンで比較しても、軽自動車のほうが普通車の半額以下で済むことがわかります。

さらに、一般的に燃費も小さくて軽い軽自動車のほうが有利です。軽自動車で燃費のいい車種は、WLTC燃費で20〜25km/Lといったところ。一方で、普通車のガソリンエンジン搭載車で20km/Lに届く車は限られています。

ただし、普通車にはハイブリッドシステムを搭載するモデルがあり、それらは30km/L以上を発揮する車もあるので、一概に「軽自動車のほうが燃費はいい」とはいえませんが、それでも軽自動車のほうが有利なのは変わりありません。

つまり軽自動車税や自賠責保険、自動車重量税が安く、燃費もいい軽自動車は普通車よりも維持費が安いということが、両者の大きな違いといえるでしょう。

▼カープレミアなら月々の支払額でクルマを探せる▼

軽は維持費がお得!カープレミアで「軽自動車」を探す

Q5:軽自動車のホイールベースはどのくらいですか?

スズキ アルト

A5:約2,200mm〜約2,500mm。

全長3.4m以内の軽自動車ですから、ホイールベースは普通車と比べて一般的に短く、現在新車として販売されているモデルで、約2,200mm〜約2,500mmです。

一方で国産の普通車で最も短い車は、軽自動車のスズキ ジムニーの普通車版である「シエラ」で2,250mm。次いで二人乗りのマツダ ロードスターの2,310mm、スズキの1L車「クロスビー」の2,435mmと続きます。

ホイールベースが短いと最小回転半径を小さくしやすい、つまり小回りが効きやすいのも軽自動車のメリットのひとつといえるでしょう。一方で、ホイールベースが短いため、ピッチング(車体が前後に揺れる挙動)が起きやすく、それが乗り心地に不利だといわれる由縁です。

Q6:軽貨物車の最大積載量は何kgですか?

A6:350kg

軽自動車のトラックやバンなど軽貨物車の最大積載量は350kgと定められています。普通車は車種ごとに最大積載量が決められています。

もちろん「最大」ですから、車種によってその範囲内で違いがあります。配送等の仕事での使用を考えているなら、あらかじめ調べておいたほうがよいでしょう。

Q7:なぜ軽自動車の最高出力は64psに自主規制されたのですか?

A7:当初は事故防止の観点でメーカーが自主的に規制

軽自動車のエンジン排気量の規格は360ccから始まり、550cc、660ccと拡大されてきました。それに伴い、軽自動車の最高出力も高まり、1987年にスズキが販売したアルトワークスは550ccながら64psを達成しました。

しかし、これは主にレースを楽しむことを主眼として開発されたクルマであり、当時の技術では事故によるケガや死亡事故の懸念が大きかったため、自動車メーカー各社は業界として「これ以上はやめよう」という自主規制が行われ、現在に至ります。

普通車にも自主規制があった

こうした「最高出力の自主規制」は普通車でもあり、1989年に日産がフェアレディZで280psを達成した後は、しばらく「280ps」が上限として自主規制されていました。

実際、自主規制が行われてからは交通事故による死亡者数は減少しています。

しかし輸入車にはこうした自主規制は及ばないため、次第に国産車の競争力が落ちていきます。また国産車を輸出する場合、競争力を高めるためにはいちいち仕様を変えなければならず、メーカー側のコストがかさみます。また車の安全性能も年々向上していきました。

そこで2004年10月に登場したホンダ レジェンドから普通車の最高出力が自由化されました。

一方で、軽自動車は現在も64psの自主規制が残ったままです。その理由は、軽自動車は日本独自のクルマのため、輸入車と競合する場面が少なく、また時代の推移とともに軽自動車のスポーツカー人気はしぼんでいったため、最高出力をこれ以上上げなくても良いという判断もあると思われます。

Q8:なぜ軽自動車規格ができたのですか?

A8:昭和30年(1955年)の国民車構想がきっかけ

「軽自動車」という言葉が初めて登場するのは、戦後間もない昭和24年。日本経済の復興の一環として、国が軽自動車の規格を打ち出したのが始まりです。当時はオート三輪やオートバイが主流で、国の規格に沿ったクルマ(軽自動車)を作るメーカーはなかなか現れませんでした。

その後、昭和30年(1955年)に国による「国民車構想」が生まれます。国民が買えるクルマ=国民車を国内で製造しようという構想で、国が提示したサイズや性能などの規格をクリアするクルマを作れば、そのメーカーに国が経済的な支援を行うとしたのです。

「国民車構想」から本格的に普及が進んだ軽自動車は、今でも公共交通機関があまりない地方では重要な“インフラ”になっています。そのため上記の軽自動車税や自動車重量税のような税金の優遇も行われています。

税金を優遇する以上、どこまで優遇するのかという区切りが必要になります。これが軽自動車に規格がある大きな要因です。

「カープレミア」で愛車を探そう!

「カープレミア」は提携している全国の中古車販売店から自分に合ったクルマを見つけることができるサイトです。車種やメーカーだけでなく、月々の予算からも探すことができます。

「カープレミアディーラー」は厳選された優良販売店

カープレミアに掲載の中古車販売店は、東証プライム上場のプレミアグループが提携している全国の厳選された優良な販売店です。

オートローンやカーリースのファイナンスサービスの提供を始め、買った後も安心できるアフター保証も取り揃えています。支払いや維持費が心配でも、柔軟に対応してくれるので安心して車を購入できます。

「カープレミアクレジット」なら自分に合った支払いプランが選べる

「カープレミア」のオートクレジットは、新車・中古車問わず、分割払い、ボーナス併用払いや一部繰上返済などの豊富な支払いプランを用意しています。さらに故障保証に加入すれば無料で修理対応が可能です。

「カープレミア故障保証」など充実したアフターサービスで安心のカーライフを

「カープレミア」は購入後のカーライフを支えるサービスも多数提供しています。例えば「カープレミア故障保証」では最長3年、最大437ヵ所以上の自然故障を修理費0円で対応可能です。わかりやすいシンプルな4プランから、自分にあった最適なプランを選べるので、余分な保証費用がかからず、必要最低限の支出で万が一に備えることができます。

また、365日24時間対応のロードサービスも利用可能で、全国9,500ヵ所の拠点からすぐに駆けつけることができます。そのほか、困ったときの相談役になるコンシェルジュサービスを整えており、安心のカーライフをお過ごしいただけます。

▼カープレミアなら月々の支払額でクルマを探せる▼

カープレミアで「軽自動車」を探す

【まとめ】狭い道でもすいすい走れるサイズが軽自動車の魅力

サイズや排気量に制限はあるものの、燃費が良く税金等も価格も安い軽自動車は、手頃な移動手段。特に鉄道やバスといった公共交通機関が整っていないエリアでは欠かせない存在になっています。

技術の進歩で燃費と安全性能は年々向上していますし、乗り心地や快適機能も目を見張るものがあります。

狭い道もすいすい走れて、価格や維持費が安いので、運転に自信がない人はもちろん、今まで軽自動車を敬遠してきた人にも最近の軽自動車はおすすめです。

※この記事は、2022年9月現在の情報に基づいています。